LA MASCHERA E L'INCAPACITA' UMANA DI MICHELE MORREALE

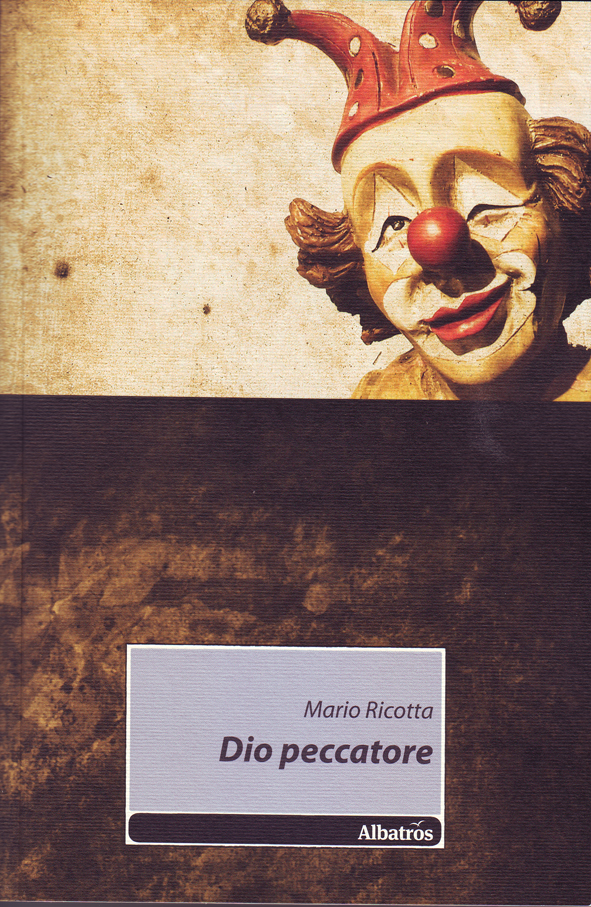

Nell’ultimo romanzo di Mario Ricotta – “Dio peccatore” ed. Albatros, Roma € 17,50 – i protagonisti sono un clown e quasi tutto il resto. E dunque: il divino e il demoniaco; la verità e la menzogna; l’amore e l’odio; la follia e la normalità; la libertà e l’oppressione; il sublime e l’ordinario; l’evidenza e il mistero; il potere e la sottomissione; la violenza e la mitezza; il riso e il pianto; il gioco e la regola; l’ordine e il caos; la depravazione e la purità; l’innocenza e la perdizione.

Volerne completo l’inventario è però pretesa insensata più che inesaudibile. Equivarrebbe al desiderio di disporre di un esatto algoritmo classificatorio. Di un criterio capace di enumerare e collocare precisamente il certo e l’incerto, il giusto e l’ingiusto. Mentre il romanzo pare suggerire tutt’altro. Ovvero, l’impossibilità di approdi sicuri e al contempo l’assurda impossibilità a volervi rinunciare. Questa contraddizione forgia un destino, che è la trappola nella quale precipitano i personaggi della storia, il loro narratore e, per paradosso, forse anche l’autore che li ha creati.

Mario Ricotta è infatti uno psichiatra, e da clinico deve condurre il sofferente alla normalità. Con questo romanzo, egli però ci dice che la cosiddetta normalità non è l’assenza di contraddizioni, ma il luogo del loro contenimento e della loro stessa genesi. Stare assieme, essere con gli altri dà forza perché consente la norma, e quindi permette al normale di identificarsi nel gregge. Tuttavia il prezzo da scontare è la perdita della propria individualità. Una maschera è perciò necessaria. Ognuno ne indossa una, e, fingendo di non portarne, sopporta se stesso e gli altri. In fondo, la guarigione stessa non è che la maschera con la quale si baratta la perdita di sé con l’accettazione sociale degli altri. Come sa il terapeuta Giorgio Gilardi, alter ego dell’autore, l’uomo dal quale un’umanità dolente aspetta che fermi le misteriose parabole del male. Per sfuggire a questa antinomia, nella pagina finale, in un cerchio che chiude e ripete l’inizio – quasi un lirico pleroma – tutto è riscattato da una cosmica risata. Alla quale non resiste neppure la maschera terribile del Dio punitore. Così, imparando Egli a ridere, smette di peccare e abbandona il suo amore armato.

Eppure, all’inizio della storia, è proprio un suo vicario terreno, Girolamo Gambini, un monsignore che prega distrattamente forse per riscattare la sua stessa peccaminosa distrazione, a voler fermare Giggiolo, il clown, colpevole di temibili risa. Anch’egli indossa una maschera. Ma non ha nulla da simulare poiché ignora il suo passato e non ha quindi un’identità da nascondere o proteggere. È il protoplasto, il prelapsario, l’uomo incorrotto prima della caduta originale. Incarnazione di un’innocenza pura, nell’assioma schilleriano che vuole l’uomo felice solo quando gioca, vive la sua vita come perenne ludo. È felice e dà felicità. La stessa che trascina i bambini alla fine di ogni suo spettacolo – in un rito inconscio e ancestrale – a desiderarne il contatto fisico sino alla lacerazione delle carni. Visione insopportabile per il prelato, che, spalleggiato da Guido Moroni – l’austero commissario che vuol mettere le manette alla realtà che non comprende – desidera la fine dello scandalo di un uomo che non conosce peccato.

Ma l’inquietante buffone sparisce – forse fuggito, suicida, ucciso o succhiato dalle stelle – e il plot assume un misterioso andamento di giallo surreale, attorno a cui si attorciglia la denuncia metafisica e sociale dell’incapacità umana di fare a meno di vittime sacrificali, necessarie a un dio che maschera il suo volto di padre giusto e severo dietro l’originale suo peccato di essere figlio dei suoi figli.

Michele Morreale

Volerne completo l’inventario è però pretesa insensata più che inesaudibile. Equivarrebbe al desiderio di disporre di un esatto algoritmo classificatorio. Di un criterio capace di enumerare e collocare precisamente il certo e l’incerto, il giusto e l’ingiusto. Mentre il romanzo pare suggerire tutt’altro. Ovvero, l’impossibilità di approdi sicuri e al contempo l’assurda impossibilità a volervi rinunciare. Questa contraddizione forgia un destino, che è la trappola nella quale precipitano i personaggi della storia, il loro narratore e, per paradosso, forse anche l’autore che li ha creati.

Mario Ricotta è infatti uno psichiatra, e da clinico deve condurre il sofferente alla normalità. Con questo romanzo, egli però ci dice che la cosiddetta normalità non è l’assenza di contraddizioni, ma il luogo del loro contenimento e della loro stessa genesi. Stare assieme, essere con gli altri dà forza perché consente la norma, e quindi permette al normale di identificarsi nel gregge. Tuttavia il prezzo da scontare è la perdita della propria individualità. Una maschera è perciò necessaria. Ognuno ne indossa una, e, fingendo di non portarne, sopporta se stesso e gli altri. In fondo, la guarigione stessa non è che la maschera con la quale si baratta la perdita di sé con l’accettazione sociale degli altri. Come sa il terapeuta Giorgio Gilardi, alter ego dell’autore, l’uomo dal quale un’umanità dolente aspetta che fermi le misteriose parabole del male. Per sfuggire a questa antinomia, nella pagina finale, in un cerchio che chiude e ripete l’inizio – quasi un lirico pleroma – tutto è riscattato da una cosmica risata. Alla quale non resiste neppure la maschera terribile del Dio punitore. Così, imparando Egli a ridere, smette di peccare e abbandona il suo amore armato.

Eppure, all’inizio della storia, è proprio un suo vicario terreno, Girolamo Gambini, un monsignore che prega distrattamente forse per riscattare la sua stessa peccaminosa distrazione, a voler fermare Giggiolo, il clown, colpevole di temibili risa. Anch’egli indossa una maschera. Ma non ha nulla da simulare poiché ignora il suo passato e non ha quindi un’identità da nascondere o proteggere. È il protoplasto, il prelapsario, l’uomo incorrotto prima della caduta originale. Incarnazione di un’innocenza pura, nell’assioma schilleriano che vuole l’uomo felice solo quando gioca, vive la sua vita come perenne ludo. È felice e dà felicità. La stessa che trascina i bambini alla fine di ogni suo spettacolo – in un rito inconscio e ancestrale – a desiderarne il contatto fisico sino alla lacerazione delle carni. Visione insopportabile per il prelato, che, spalleggiato da Guido Moroni – l’austero commissario che vuol mettere le manette alla realtà che non comprende – desidera la fine dello scandalo di un uomo che non conosce peccato.

Ma l’inquietante buffone sparisce – forse fuggito, suicida, ucciso o succhiato dalle stelle – e il plot assume un misterioso andamento di giallo surreale, attorno a cui si attorciglia la denuncia metafisica e sociale dell’incapacità umana di fare a meno di vittime sacrificali, necessarie a un dio che maschera il suo volto di padre giusto e severo dietro l’originale suo peccato di essere figlio dei suoi figli.

Michele Morreale